La reliure en aumônière

Sommaire

1. Le livre de poche au Moyen-âge

2. Un petit patrimoine à redécouvrir

3. Les illustrations du livre de poche

1. Le livre de poche au Moyen-âge

Fig.1 : La Vierge Marie aux marches du Temple Bois peint en 1493 par Hans Holbein l'Ancien. Autel Weingartner de la cathédrale d'Augsbourg

Fig.1 : La Vierge Marie aux marches du Temple Bois peint en 1493 par Hans Holbein l'Ancien. Autel Weingartner de la cathédrale d'Augsbourg

Au Moyen-âge, les vêtements étaient dépourvus de poches. Tous les objets précieux et personnels, qui devaient être transportés sur soi, étaient par conséquent fixés à la ceinture. C'était le cas des petits sacs en aumônière, des bourses, des almanachs et autres petits objets.

En ces temps, la religion prenait une part importante dans la vie des gens, aussi il était bien vu d'emporter sur soi un livre de prières. Il fut créé des livres d'heures de petites dimensions, se portant à la ceinture, et dotés d'une poche les protégeant des intempéries. Une nouvelle forme de reliure était née.

C'est cet étonnant petit objet que vous présente cet article. Selon les régions et les langues, il se nomme de différentes manières : livre de moine, livre en aumônière, livre de ceinture, livre à queue, livre à poche ou poche à livre. En France, on le nomme généralement livre en aumônière.

2. Un petit patrimoine à redécouvrir

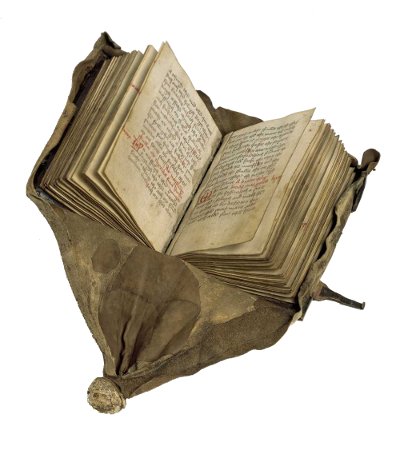

Fig. 2 : Reliure en aumônière dont la poche a été coupée - Manuscrit 519-15 contenant deux textes en latin - Vers l'an 1300 - Musée Hiertas Röhsska à Göteborg (Suède).

Fig. 2 : Reliure en aumônière dont la poche a été coupée - Manuscrit 519-15 contenant deux textes en latin - Vers l'an 1300 - Musée Hiertas Röhsska à Göteborg (Suède).

C'est seulement à partir des années 1990 que des chercheurs s'intéressèrent sérieusement à ce type de reliure. De nos jours, le patrimoine mondial contiendrait trente-trois reliures en aumônière, en bon état et complètes. Elles sont très rares, pour les principales raisons suivantes.

L'une est commune à l'ensemble des livres du Moyen-âge. Les chercheurs estiment, que seulement 5% des livres médiévaux nous sont parvenus dans leur état d'origine. Les autres furent perdus par accident, ou détruits parce qu'ils n'étaient plus d'actualité (c'est le cas des livres de science), ou placés dans une reliure plus moderne, ou recyclés pour en récupérer les coûteux matériaux.

Une autre raison est spécifique à ce type de reliure : lorsque les bibliothécaires de la période de la Renaissance rangèrent les livres verticalement, ils coupèrent complètement ou partiellement les poches, laissant ainsi peu de trace de l'existence de ces reliures.

3. Les illustrations du livre de poche

Fig. 3 : Pierre tombale datant de 1312 Couvent des Jacobins à Paris.

Fig. 3 : Pierre tombale datant de 1312 Couvent des Jacobins à Paris.

Plus de huit cents représentations artistiques de livres en aumônière existent sur des fresques, des enluminures, des tableaux peints, des sculptures ou des pierres tombales.

Ces œuvres artistiques furent produites durant la période du douzième au dix-septième siècle. La représentation la plus ancienne figure dans le manuscrit Hortus Deliciarum, une sorte d'encyclopédie médiévale illustrée. Elle fut rédigée en 1158 par Herrade de Landsberg, religieuse et abbesse de Landsberg. Vers la moitié du seizième siècle, la fabrication des reliures en aumônière fut abandonnée, mais par tradition, les artistes continuèrent à les faire figurer sur leurs œuvres.

Le plus souvent les tableaux représentent des personnes notables ou religieuses, en particulier des personnages saints de la religion chrétienne. Dans la majorité des cas, le livre est mis en premier plan, comme un accessoire valorisant le personnage qui le porte.

4. Le rôle social du livre de poche

Le livre occupait une place particulière dans la société médiévale, car :

- Il y avait peu de gens sachant lire, ce qui rendait son contenu inaccessible pour la plupart des personnes.

- Le livre était très coûteux à fabriquer, une simple feuille de parchemin coûtant l'équivalent de plusieurs jours de travail d'un petit artisan. Le nombre de personnes pouvant acquérir des livres était donc très restreint.

- Les organisations religieuses, juridiques, scientifiques et politiques s'appuyaient sur le livre comme une sorte de témoin. Aussi celui qui possédait le livre, possédait aussi la Vérité.

En réunissant ces trois conditions, le livre conférait une forme de pouvoir.

A une époque où les livres étaient habituellement enchaînés sur les étagères des bibliothèques et des scriptoriums, la nouveauté fut que les livres de poche apparurent dans un contexte public.

5. Le texte dans le livre de poche

Fig. 4 : Texte juridique dans une reliure en aumônière datant de 1540 - Manuscrit en parchemin référence Rostgaard 6 - 8° Ecrit par le scribe, Jens Nielsen, à Horsens. Taille : 13 x 19,6 cm (poche 30 cm) Bibliothèque Royale de Copenhague.

Fig. 4 : Texte juridique dans une reliure en aumônière datant de 1540 - Manuscrit en parchemin référence Rostgaard 6 - 8° Ecrit par le scribe, Jens Nielsen, à Horsens. Taille : 13 x 19,6 cm (poche 30 cm) Bibliothèque Royale de Copenhague.

Au Moyen-âge, le livre était rare et lorsqu'une personne détenait au moins un livre, il s'agissait souvent d'un livre religieux, plus précisément d'un livre d'heures. C'est pour cette raison que les livres religieux sont aujourd'hui majoritaires dans les inventaires. Néanmoins, il existait différents styles de textes : juridique, scientifique, politique, scolastique, historique.

Parmi les livres en aumônières qui nous sont parvenus, vingt-trois contiennent un texte ayant un caractère religieux et quatre sont des livres juridiques.

Sous une autre forme de livre de poche, il est parvenu jusqu'à aujourd'hui des calendriers astrologiques et astronomiques, ainsi que des aides-mémoire de médecine. Les chercheurs ont découvert que les reliures en aumônière était aussi utilisées comme carnets de notes ou livres de comptes par les négociants et les commerçants. Enfin, il semble que l'un des deux manuscrits de Copenhague ait appartenu à un juge qui rendait une justice itinérante.

6. Description des livres en aumônière

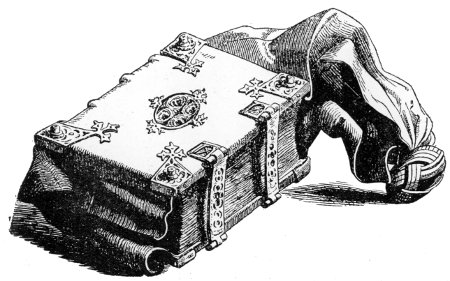

Fig. 5 : Reliure en aumônière de type gothique, dont la poche est intégrée à la reliure Manuscrit Hs 17231 édité en 1471 Hauteur 23,5 cm avec sa poche Musée National d'Allemagne à Nuremberg

Fig. 5 : Reliure en aumônière de type gothique, dont la poche est intégrée à la reliure Manuscrit Hs 17231 édité en 1471 Hauteur 23,5 cm avec sa poche Musée National d'Allemagne à Nuremberg

Les livres en aumônières furent fabriqués pendant une période de 250 ans. Les scribes et les relieurs utilisèrent les techniques connues et les matériaux disponibles de leur époque.

Du treizième au quinzième siècles, les livres étaient manuscrits. Les scribes utilisèrent du parchemin fabriqué avec de la peau de chèvre ou de mouton. Au quatorzième siècle, ils employèrent progressivement le papier de lin, dont la fabrication, issue du recyclage des chiffons, devenait moins onéreuse.

A la fin du quinzième siècle, l'imprimerie se perfectionnant, elle permit la reproduction de textes à grande échelle.

Les reliures en aumônière de l'époque gothique étaient conçues en une seule partie : la poche était intégrée à la reliure. Puis à la Renaissance, elles furent composées de deux parties : une reliure normale et une chemise en cuir ou en tissu de velours qui recouvrait la première reliure.

7. Exemples de réalisations de l'atelier de reliure

Fig. 6 : Réalisation de deux livres en aumônières, l'un chemisé et l'autre en reliure primaire.

Fig. 6 : Réalisation de deux livres en aumônières, l'un chemisé et l'autre en reliure primaire.

Pour l'exposition présentée en juin 2012 au château de la Briantais à saint-Malo, il fut réalisé différentes reliures en aumônière.

Le mannequin vêtu d'une cotte verte : (Messire Zigoth) porte à sa ceinture une reliure chemisé en peau de porc, fermée par un fermoir en cuir. La reliure est coincée dans la ceinture par un nœud turc.

Dame Zigoth porte une reliure en peau de mouton teintée en vert, décorée par des motifs estampés à chaud, dotée de cabochons, et maintenu fermée par fermoir amovible en cuir cousu. La reliure est coincée dans la ceinture par un crochet en alliage de cuivre cousu sur la poche.

Fig. 7 : Réalisation d'une reliure en aumônière.

Fig. 7 : Réalisation d'une reliure en aumônière.

Voici un second exemple, une reliure en aumônière présentée lors de l'exposition au château de la Briantais.

Il s'agit d'une reliure dont les ais sont en bois, elle est recouverte de mouton et décorée par un estampage réalisé à chaud. L'estampage est souligné à la peinture à l'œuf. Le fermoir est réalisé en alliage de cuivre et de zinc, découpé et formé à chaud.

Eric Boulet - 07 novembre 2012

License

Le texte et les photographies du dossier "La reliure en aumônière" par Eric BOULET est mis à disposition selon les termes de la licence Creative Commons Paternité - Pas d'utilisation Commerciale - Partage des conditions initiales à l'identique - 3.0 Unported.

Les sources d'information de cet article

- Guild of bookworkers standards of excellence seminar - The Medieval Girdle Binding and Beyond - Pamela Spitzmueller - Salt Lake City - 2000

- The archeology of medieval bookbinding - J.A. Szirmai - Edition Ashgate - 1999

- The medieval girdle book and advanced paper conservation workshops - Margit J. Smith (University of San Diego) - 2004

- Photos Eric Boulet - 2012 ©

- Illustrations Sofus Larsen - 1920 - Copenhagen - Domaine public

- Illustration Piganiol de la Force - 1742 - Paris - Domaine public